・忙しくて家事をする時間や体力がない…

・家事を頑張っても誰も認めてくれずむなしい

・在宅ワークで家事の頻度が増えてつらい・・・

家事をしていて、そんな気持ちになったことはありませんか?

毎日家事をしていると、頑張ってもやる気が起きないこと、よくありますよね。

私たちは、人生のうちの「約2万時間」を家事に費やしていると言われます。

でも、それだけの時間を家事に使うのなら、

「もっと楽しく充実した時間にしたい!」

そう思いませんか?

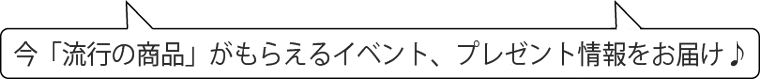

そんな方にぴったりの「時短家事セミナー」を、2月23日(日)に無料開催いたします。

講師:本間朝子(知的家事プロデューサー)

内容:

●効率的な掃除の方法

●時短料理のコツ

●予防家事で家事をやめる など

家事の悩みを解消し、もっと楽しい毎日を送りましょう♪

当日、会場でお目にかかれることを楽しみにしております!

詳細・お申込み👇

日時:2025年2月23日(日)

①10時30分〜 約45分

②13時30分〜 約45分

●各回15名 先着順 予約優先

場所:深川ギャザリア レガーレ2F りそな in 店舗内(東西線 木場駅 徒歩5分)

お申込:コチラ からお願いいたします。

※予約の反映にお時間がかかる場合がございます。